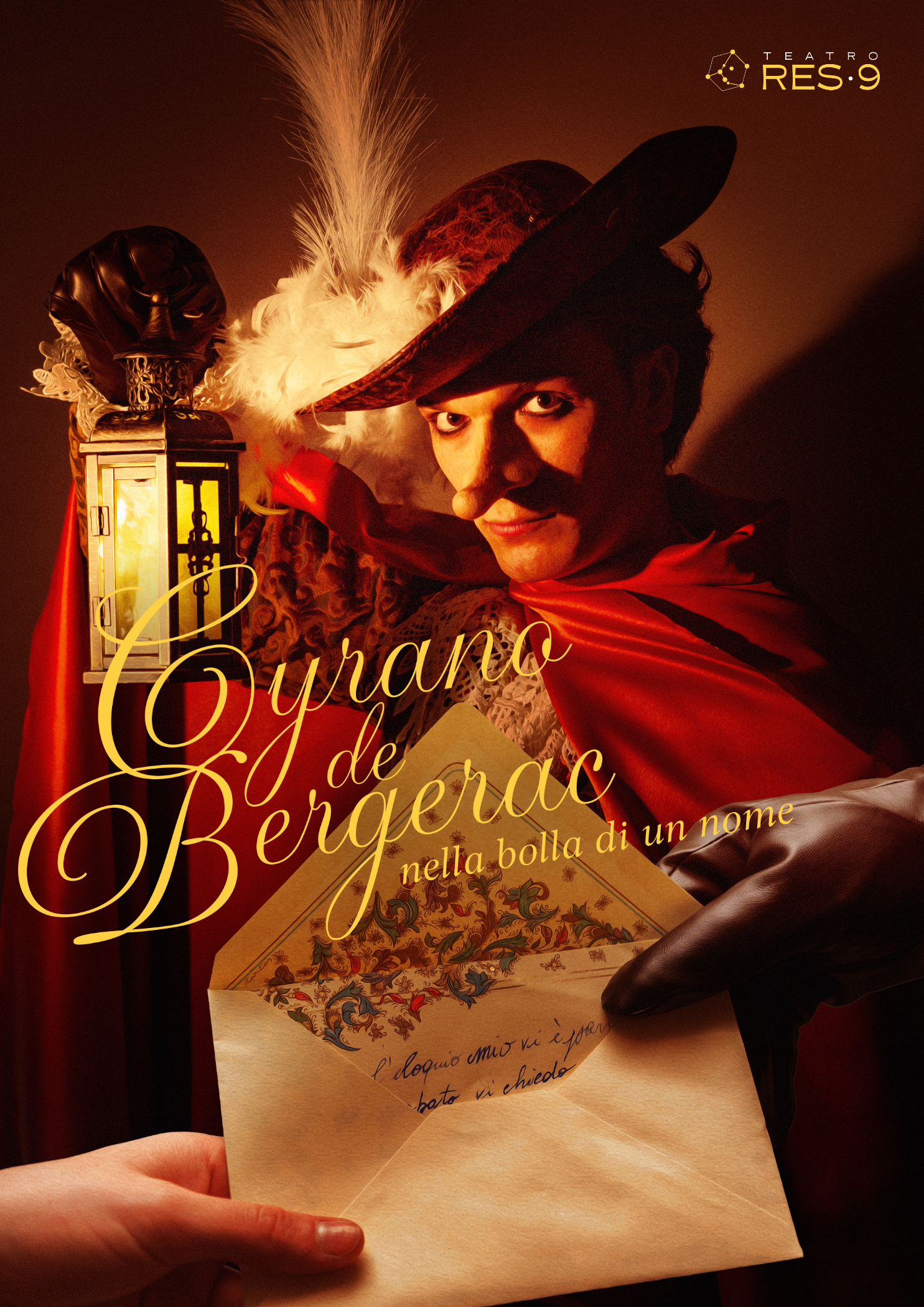

La poesia è il filo sottile che lega bellezza interiore e bellezza esteriore: perlomeno, questo è quello che sostiene Rossana. Ma Cristiano, il bel soldato che lei ama, è semianalfabeta; sarà Cyrano, poeta spadaccino dal lungo naso e innamorato inconfesso di Rossana, a tentare una soluzione, trasformando la poesia nell’architrave di uno dei più celebri inganni della cultura teatrale occidentale.

Il giorno prima del debutto di Cyrano de Bergerac, nel 1897, il suo autore Edmond Rostand (1868-1918) si gettò tra le braccia del protagonista, implorando il suo perdono: tra incertezze economiche e difficoltà materiali, il clima dietro le quinte lasciava presagire un domani decisamente poco roseo. Persino sull’affidabilità della protesi da applicare al naso del protagonista si addensavano le nubi del sospetto, tanto che Rostand, in evidente fibrillazione, si finse una guardia pur di seguire lo spettacolo insieme agli attori.

Ma ciò che venne dopo non fu una disfatta: venti minuti di applausi, attori richiamati quaranta volte, una Legion d’onore all’autore, quindici mesi di “tutto esaurito”, tournées in Europa e negli Stati Uniti. Un successo dalle proporzioni comprensibili solo in un’epoca abituata a vedere nella letteratura lo spirito di un popolo, e in una Francia lacerata dal bisogno di riconoscersi in un eroe. Eppure, a più di un secolo di distanza, in un tempo abissalmente diverso da quello che vide Rostand aggirarsi nervosamente su un palco carico di timori aperti e speranze taciute, l’inconfondibile profilo del suo poeta spadaccino continua a incontrare un’accoglienza affettuosa, anche negli adattamenti cinematografici.

È vero che le storie d’amore riscontrano sempre un discreto successo, non importa quanto semplici e prevedibili siano – e la trama del Cyrano non brilla certo per la sua originalità, ma ridurre il fascino dello spettacolo al sogno romantico che evoca potrebbe essere un passo falso. Perlomeno, gli spunti su cui costruire una lettura meno ottocentesca del Cyrano sono molto più ricchi di così. Tre amanti intrappolati nella narrazione dei propri desideri. L’amore per le parole che diventa il motore degli eventi, ma anche il velo che avvolge le relazioni, impedendo qualunque sincerità. Un eroe che realizza il proprio sogno rinunciando a esso, e non è chiaro – probabilmente neppure a lui – se sia un trionfo o una sconfitta.

Su tutta la vicenda sembra aleggiare un’ironia sfumata e amarognola, ma anche molto sincera. L’idea stessa che il segno distintivo delle anime belle, il bel parlare, diventi il perno di una truffa spietata e spontanea lascia intravedere un umorismo davvero graffiante e straordinariamente onesto. In un’epoca che non crede più agli eroi romantici, ma che non per questo ha smesso di cercarli, Cyrano può diventare il simbolo commovente del potere spaventoso di un sentimento che sa raccontarsi, ma che non riesce a trasformarsi in una realtà vissuta; di una parola che sembra potere tutto, tranne cambiare davvero chi la pronuncia.

Portare in scena questa storia senza sfociare in un sentimentalismo vaporoso e autocelebrativo è stato l’obiettivo primo del nostro adattamento. A livello formale, abbiamo cercato un compromesso tra la ricchezza espressiva del linguaggio originale e le esigenze del pubblico contemporaneo, abituato a un registro più realistico e meno magniloquente. Cyrano, per quanto fedele all’immagine tradizionale, è un giovane adulto coetaneo di Cristiano (come lo era, sulla carta, anche nelle intenzioni di Rostand), anziché un signore maturo e visibilmente più attempato del suo assistito. La caratterizzazione dei personaggi ha tentato di valorizzare tutti i ruoli, evitando di trasformare in autorevoli comparse le figure che orbitano intorno al protagonista. Nel complesso, ciò che volevamo far affiorare, soprattutto rispetto alle rappresentazioni tradizionali, è l’ironia delicata e profonda che si spande in tutta l’opera, e che offre, forse, la chiave di accesso più efficace al significato emotivo del testo.

Cyrano de Bergerac. Nella bolla di un nome debutterà all’Auditorium “Enrico Caruso” di Torre del Lago Puccini sabato 26 aprile alle ore 21:15, nella più ampia cornice del Sirio Festival 2025, la nostra rassegna nazionale di teatro giovanile. È la prima nuova produzione dopo un anno dedicato a repliche di produzioni precedenti, e ci piaceva inaugurare questa seconda stagione di creatività resnovista con l’adattamento di un classico che potesse mettere in relazione il passato e il presente del teatro, sulle tracce di una continuità che guidi verso direzioni mai scontate.