di Mary Chase

regia di Luca Orlandi

Introdurre una figlia in società è sempre un’operazione delicata, ma rischia di diventare impossibile se c’è chi rovina il buon nome della famiglia. Per questo la signora Veta Simmons decide di far rinchiudere in una clinica specializzata il fratello Elwood P. Dowd, un gentile signore colpevole di avere come amico un grosso coniglio invisibile di nome Harvey. Ma la decisione di Veta non avrà l’esito sperato, e ben presto la clinica del professor Chumley si ritroverà impegnata in una surreale ricerca del signor Dowd e del suo singolare amico.

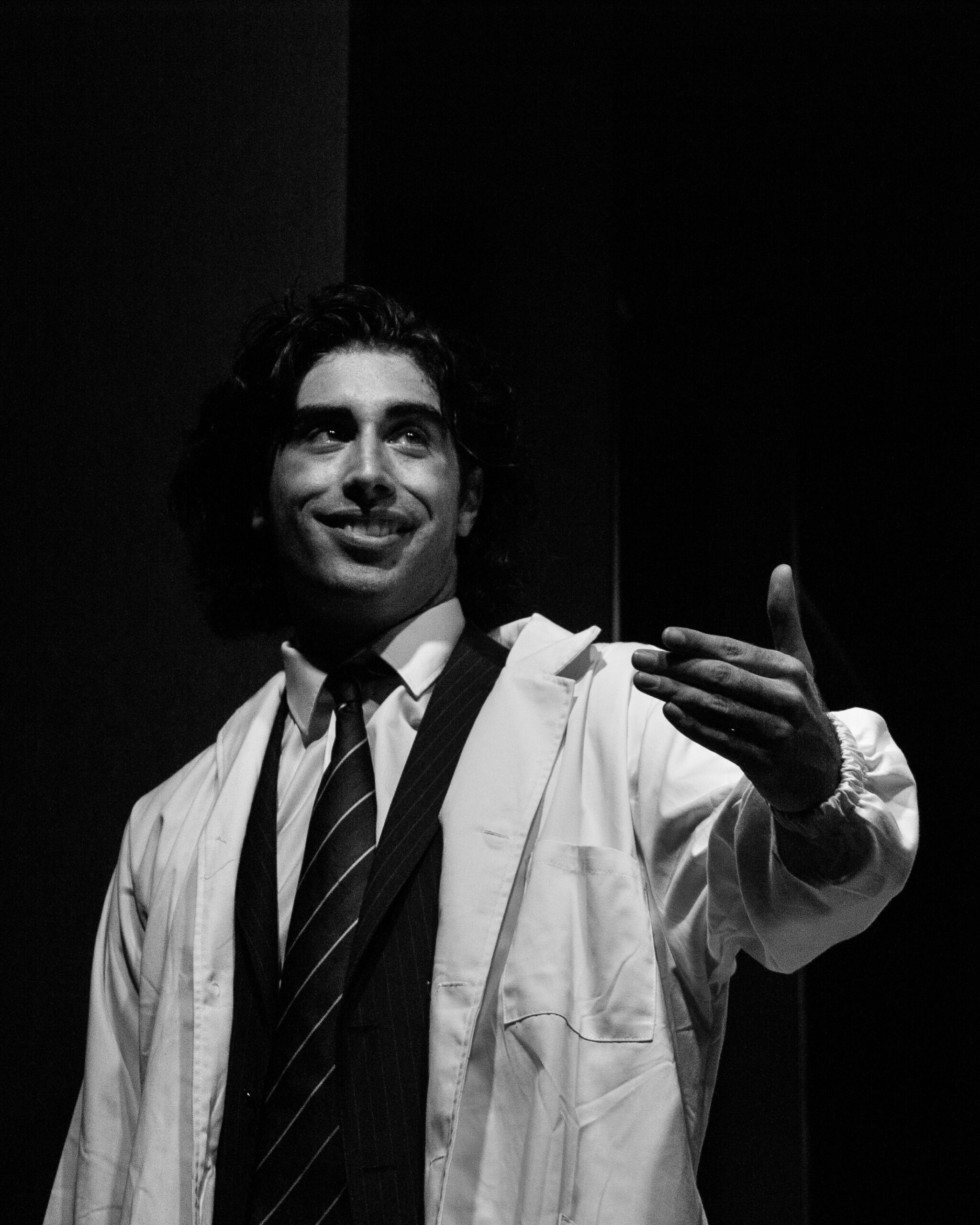

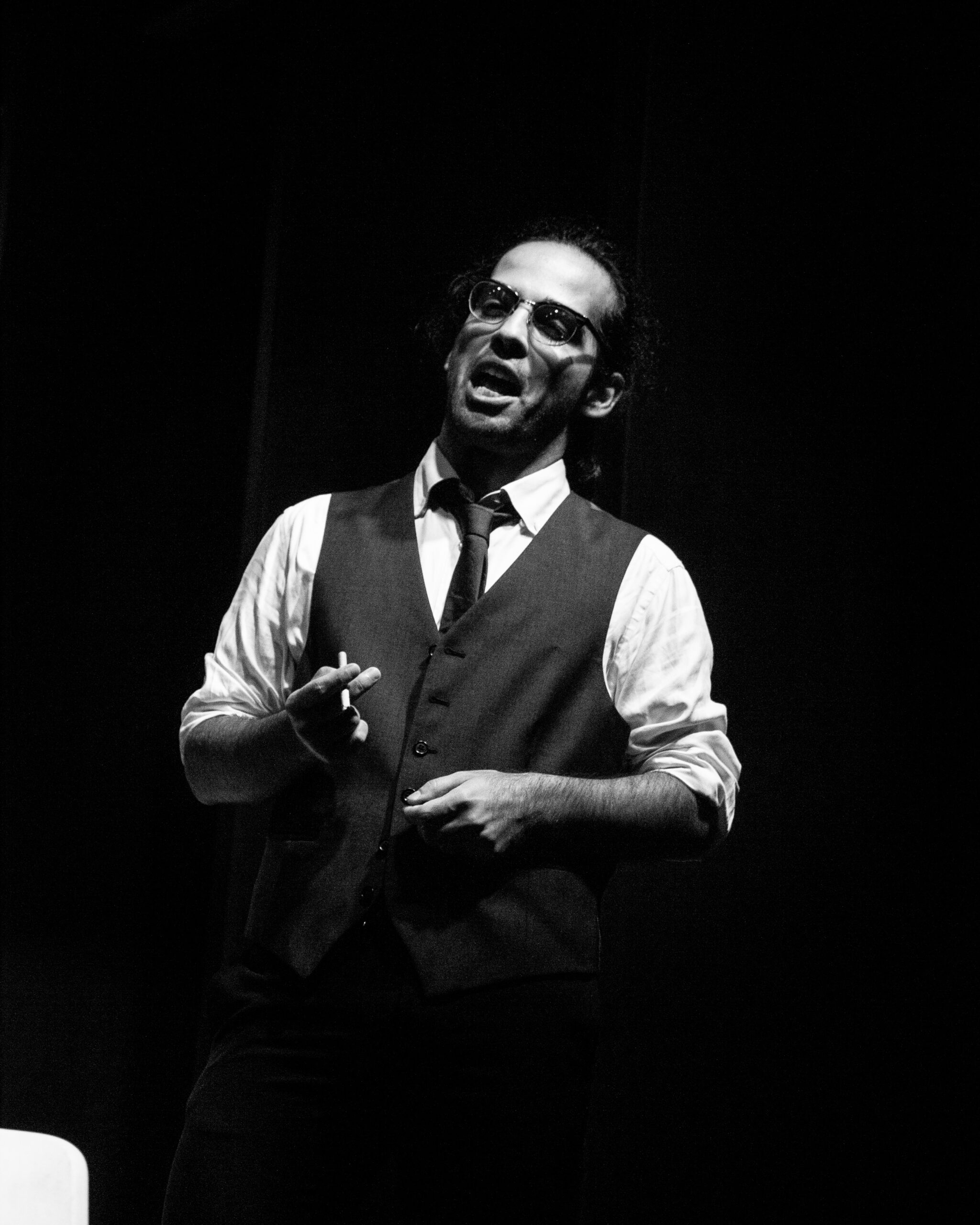

© Foto di Geremia Nencioni

NOTE DI REGIA

Harvey andò in scena per la prima volta nel novembre del 1944, a Broadway, e rimase in cartellone per quattro anni e mezzo, fruttando il premio Pulitzer (1945) alla sua autrice Mary Chase, una giornalista americana di origini irlandesi con la passione per la drammaturgia. Nel 1950 approdò nelle sale cinematografiche in un acclamato riadattamento con James Stewart, per la regia di Henry Koster; Josephine Hull, che nel film vestiva i panni di Veta, vinse per la sua interpretazione il premio come Miglior attrice non protagonista agli Oscar e ai Golden Globe. Attualmente, Harvey è ritenuto un caposaldo della commediografia americana del Novecento e un cult del cinema dell’epoca.

Rappresentare oggi il capolavoro di Mary Chase è dunque, per alcuni tratti, un’operazione estremamente delicata: da una parte, il rispetto per un testo dai trascorsi illustri, dall’altra la necessità di conciliare quella storia con una sensibilità collettiva che, rispetto al ’44, è mutata notevolmente. Su un piano meramente formale, la sfida è proprio quella di ricreare, seppur per minime suggestioni, l’atmosfera delle commedie anglosassoni del secolo scorso, imperniate su una fresca linearità narrativa e una leggerezza intelligente, cercando allo stesso tempo di accogliere con grande cautela le influenze del gusto moderno, abituato a ritmi più veloci e un umorismo meno disciplinato.

Dal punto di vista contenutistico, il rischio più grande è quello di enfatizzare una lettura dell’opera che promuova un’interpretazione stucchevolmente romantica della follia: la vera protagonista dello spettacolo non è la mite pazzia di Elwood, quanto la sanità nevrotica del microcosmo sociale in cui vive, sempre incline a vedere nell’irregolare non una condizione individuale più o meno problematica, ma un imbarazzo e una stortura disturbante per la collettività, da nascondere o raddrizzare con trattamenti umilianti. In questo senso, Harvey non è una commedia idealizzante sulla follia, ma la storia di un folle che ci aiuta a riflettere con il sorriso sui limiti di un vivere comune strozzato da una razionalità bipolare e intollerante.